後期高齢者の父がいまだに運転をしている、いわゆる高齢者ドライバーです。

第三者の立場であれば「すぐにやめさせるべき」となりますが、当事者となると高齢者で頑固な父がどうやったらスムーズに免許返納してくれるか頭を悩ませます。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]もし事故を起こしたら。。。

取り返しがつかない。。。

[/say]実際、自分の親が運転をやめてもらうために、どのようにすればいいか考えて実践してみたことをお伝えします。

「やめて」と言ってやめてくれれば苦労はないですが、簡単にやめてくれません。

同じように、親の運転をやめさせるのに悩んでいる方のヒントになれば幸いです!

やめさせる方法は「高齢ドライバーに運転をやめさせる22の方法 著者:川畑伸也」を参考にしました。

結論 納得してやめてもらう そのために。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]

運転をやめて

[/say]結論を言うと、いきなり「運転をやめて」と言わずに、色々下地を整えてから、説得ではなく、納得してやめてもらう、ということです。

具体的には、こちらも親も準備がない状態で「運転をやめて」と言っても感情論になりますので、その前に、運転を続けた場合、運転をやめた場合を考えて、協力を得る家族(兄弟)と話をして、下地を整えます。

そのうえで、父と「運転を続けた場合(運転をやめてもらいたい理由)」「運転をやめた場合(家族のサポート)」の話をして、納得してやめてもらうように話を進めていきます。

免許証返納となったら返納手続きは一緒に行くことが望ましいです。

そして、運転ができなくなった後は、不便でもあるし、ストレスも溜まると思うのでこれまで以上にコミュニケーションを取るようにします。

では、一つづつ詳しく見ていきます。

運転を続けた場合

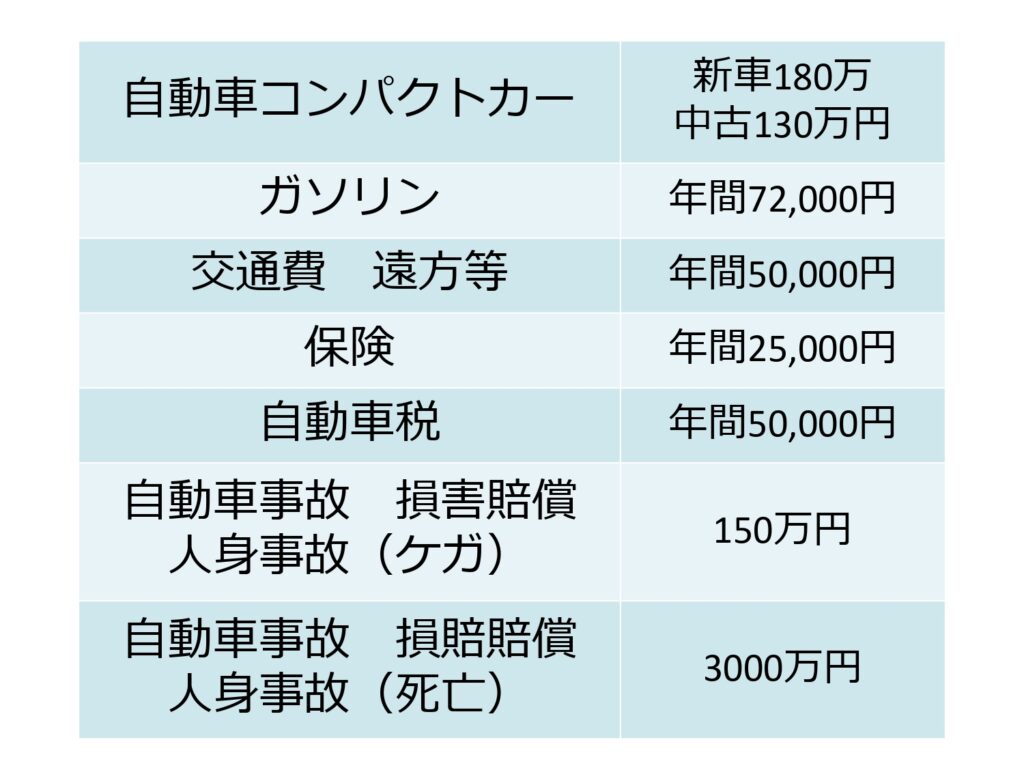

表はざっくりな数字です。

表はざっくりな数字です。

まず、運転を続けることによる経済的負担を考えてみます。

高齢者に限らずですが自動車を保有するのにお金がかかります。

当然ながら自動車購入費。コンパクトカーで180万円~200万円です。

次に維持費です。

ガソリン代。日常使いで発生しますし、車があればドライブもしたくなります。ドライブをすればガソリン代がかさみ、高速道路代や駐車代などがかかります。

さらに、運転していなくても自動車保険、自動車に関する税金、車検費用がかかります。

ざっと維持費だけで年間20万円ぐらいでしょうか。月1.5万円~2万円ぐらいです。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]維持費だけで済めばいいけど、最も不安なのは事故。。。

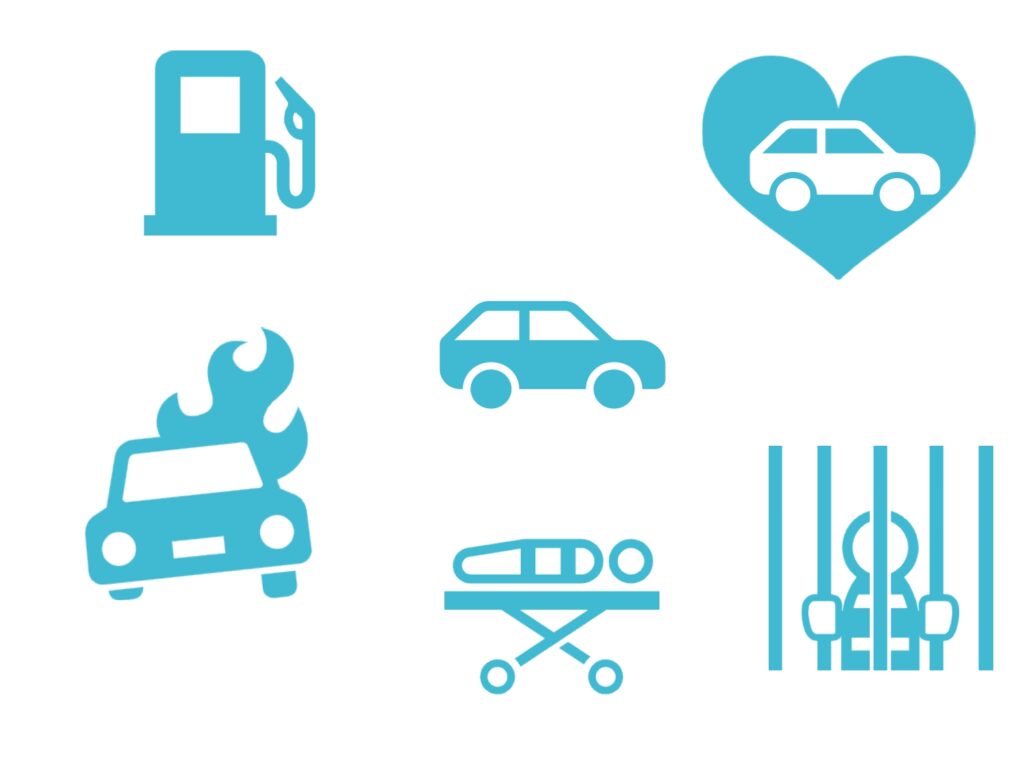

[/say]事故を起こすリスクはどれぐらいあるのでしょうか。

年齢別の人口10万人あたりの事故の割合は、16歳から19歳が最も多く、そこから少しづつ減少していき35歳ぐらいから横ばいになりますが、70歳以降は徐々に増えていきます。

若いうちは経験も浅く、スピードの出しすぎなど無謀運転が事故の元になるようですが、高齢になると判断の遅れが事故の元になっているようです。

また、死亡事故に限ると、16歳から19歳がもっとも多く、次に多いのが85歳以上、その次が80歳以上と高齢者の死亡事故が多いようです。

(参考:統計で見る日本 e-stat)

事故を起こした場合、事故相手とそのご家族の人生を狂わすことになります。その償いとして損害賠償を支払うことになり経済的負担は甚大と想像できます。そして、罪の償いと経済的負担は精神的負担を招きます。

損害賠償は、相手方の年齢や職業、ケガの程度で変わりますが、ケガの場合でだいたい100万円から200万円と考えられます。後遺症が残るようなケガでしたら、もっと高額になるでしょう。

死亡事故の場合は、3,000万円。

これはあくまでおおよその額で、1億円を超えるケースもあるようです。

加入している保険がおりればいいですが、おりなければ、手元資金で払うことになります。

さらに、高齢者の運転事故はニュースになることも多く、大事故の場合、経済的負担、精神的負担は事故を起こした当事者の問題だけではなく、家族(子供世代)にも影響を及ぼすと思います。

運転をやめさせなかったのは家族の責任でもあると、ネットで叩かれ家族が詮索されたり、近所でも冷たい視線を受けることになります。

子供世代でも職場に知られ肩身が狭くなり転職を余儀なくされるかもしれません。そして、キャリアアップではない転職は収入減になる可能性があります。

経済的損失以外にも、大事故、悪質な事故だと最悪な場合、刑務所に入る可能性もあります。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]親が人生最後を刑務所で過ごすなんて考えたくもない。

[/say]

まとめると、運転を続けた場合、自動車に関する維持費がかかる、それ以上に高齢者の運転事故のリスクが高く、事故が起きた場合、損害賠償や家族への影響など、経済的負担と精神的負担がとても大きいものであるということです。

この事を客観的に親と話をして、自分が事故を起こす当事者になるかもしれない、と想像してもらい認識をしてもらうことが免許証返納の納得につながります。

運転をやめた場合

運転ができなくなったら、これまで出来ていたことが出来なくなります。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]買い物、通院、ドライブ。

出来なくなったらどうなるだろう。

[/say]出来なくなるけど、しないといけないので、代替手段を考るしかありません。

交通費等これまで以上に発生するかもしれません。

代替手段とお金の面も考えてみます。

まず、代替手段ですが、

家族が運転する、

徒歩、

バス、

電車、

タクシー、

ネットショッピング

が考えられます。

家族が運転する

同居家族がいて柔軟に親の移動に付き合えるのであれば、これが第一手段になります。しかし、運転する人が負担になるという課題と、いつも家族が付き合えるわけではないという課題があります。誰が運転するかは兄弟ときちんと話し合いが必要です。家族が付き合えない時は、後述する代替手段になります。

費用面は、すでに自家用車があれば、これまでと負担は変わりません。

徒歩

片道15分以内であれば、散歩になり足腰の強化になるので徒歩はいいかもしれません。また、後述する交通機関を使う場合もバス停や駅まで徒歩が必要になります。ただ、そもそも高齢だと徒歩移動が困難という課題があります。

費用面は、0円です。エコでもありますね。

バス

駅近に住んでいなければ近距離移動はバスが主な移動手段になります。だいたいスーパー、病院、クリニックはバス停や駅にあるので、バスの移動で十分かもしれません。ただ、バス停までの移動、バスの時間など課題はあります。

費用面は、地域により異なりますが、都内だと1乗車あたり210円往復で420円です。また、自治体によっては高齢者の補助があります。例えば、東京都内だとシルバーパスと呼ばれるフリーバスがあります。対象は70歳以上の方、年間20,510円払うと都内の都営バス、民営バス、さらには都営地下鉄の一部が乗れるフリー乗車できます。

神奈川県川崎市だと、フリーパスタイプと運賃半額タイプの支援があります。こちらも対象は70歳以上の方、年間12,000円払うと市内の市バス、民営バスにフリー乗車できます。月に10回以下の乗車であれば半額タイプの方が有利だそうですが、往復で考えると5回なので、月1,000円払ってフリーパスのほうが利便性はありそうです。

お住いの自治体にこうした外出支援策があると思いますのでご確認ください。

電車

電車は少し遠くの病院に行くような時でしょうか。利用頻度は多くないかと思います。それでも東京都内など大都市ですと、バスと電車を使えばだいたいどこでも行けます。

費用面は、距離によりますが往復で500円で概ね用事は済むと思います。また、こちらも自治体によっては上記のようなフリーパスがあります。東京は上記のシルバーパスで電車(都営地下鉄)とバスが乗車フリーになります。

タクシー

バスや電車は費用は抑えれられますが、バス停や駅まで行く必要がある、気軽に使えない、という課題があります。その点、タクシーは呼べば家の前まで来てくれます。利便性は最も高いです。ただし、費用は高くなります。

費用面は、1往復あたり3000円前後になるかもしれません。自治体によっては外出支援があります。川崎市は要介護3以上の方だと月2回一時間400円で利用ができます。こちらもお住いの自治体の支援をご確認ください。

ネットショッピング

移動手段ではないですが、買い物の代替手段として最有力です。また、遠方に住んでいる子供でも注文ができます。電話をしてコミュケーションを取りながら、必要なものを聞いて買い物をすることができます。

費用面は、0円です。個人的には一押しの手段です。なぜなら、スーパーに行って衝動買いもしなくて済むし、ネットショップをうまく使えばポイントも貯まるので経済的にも優しいからです。

ここまで運転をやめた場合の移動手段と費用を見てきました。

一方で運転をやめたことで、前述した車に関する費用、月に1.5万円~2万円の負担がなくなります。

負担が減った分は、やめた場合の交通費に回ります。そう考えると、費用負担は運転していた時とやめた時と大きく変化はなさそうです。むしろ、外出が減り遊興費が減るので、経済面にはプラス効果かもしれません。

しかし、マイナス面もあります。外出しなくなることでストレスが溜まりそうです。

趣味があれば、趣味に没頭してもらう。趣味がなければ新しいことを始める、老化予防にもいいと思います。散歩をして体を動かす、近所のコミュニティに参加するなどもあります。本人が楽しめることをするのがよいでしょう。本人が何に関心あるか聞いてみる、時間もあるし、それを楽しんだらどうか、と話をするようにします。

また、これまでドライブを楽しんでいたなら、一緒にドライブするのもいいですね。本人は運転したくてウズウズするかもしれませんが。。。親孝行にもなっていいと思います。

まとめますと、運転をやめた場合、別の移動手段などでカバーができ経済面もさほど変化がないので、やめても買い物等心配はない、ですが、一方で運転できないストレスもあるので、ストレス発散をどうするか親と話をする、ということです。

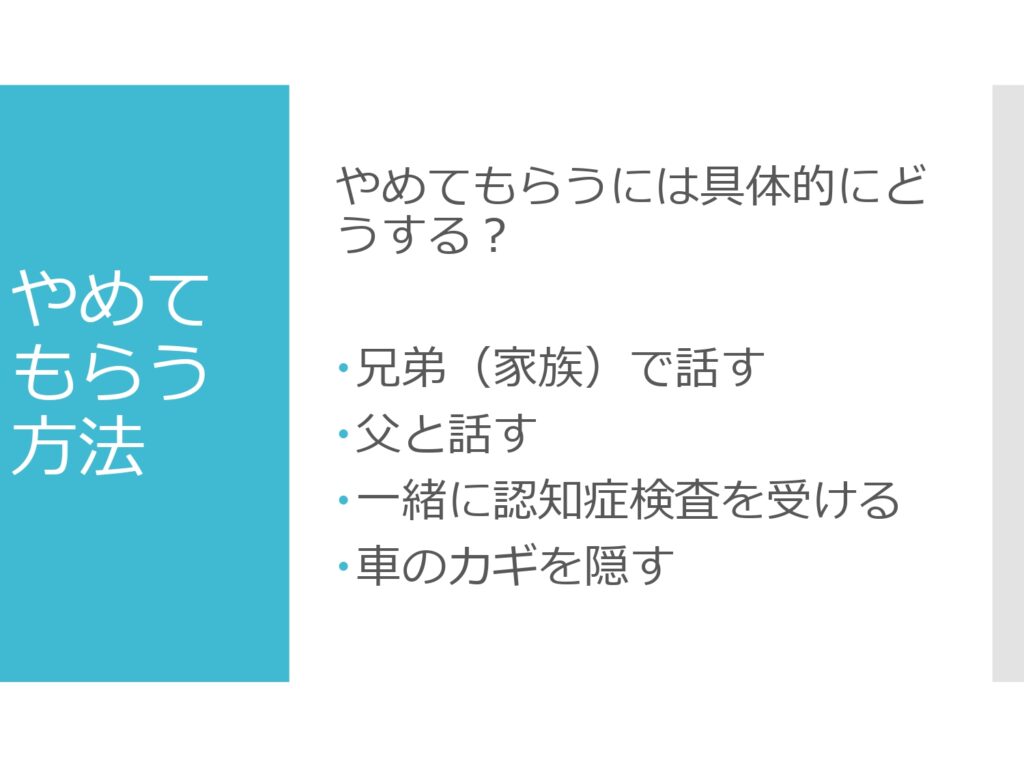

運転をやめさせる方法

では、下準備ができましたので、具体的な行動を考えたいと思います。

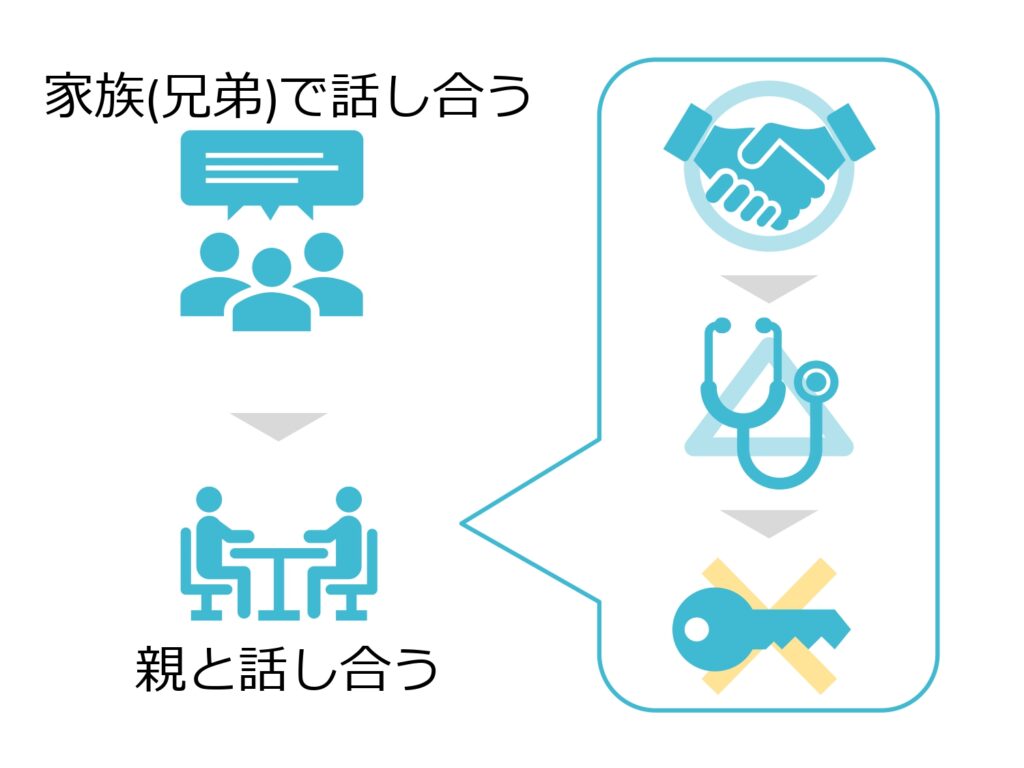

兄弟で話し合う

子供世代の協力が不可欠です。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]父とどういう話合いをするか

運転をやめた後どうするか

[/say]といったことを兄弟で話合いをする必要があります。

普段から親の話をしている仲の良い兄弟でしたら改まる必要はないかもしれませんが、あまり仲が良くなく誰かがやってくれるだとうと思っているような兄弟もいるかと思います。うちがそうです。。。

そうすると、こういった話はかなり億劫で最初の難関になります。が、億劫な事は先送りすると悪い方向にどんどん進みますので、勇気と勢いで「えいやー」で話し合いの場を作ろうと連絡します。

LINEで、「今度実家帰った時に、親の事を兄弟で話そう。父さんがまだ車運転しているようで事故でも起こしたら心配。兄弟で状況を確認して今後どうするか話そう」と、ポチっと送信です。

あとは、野となれ山となれ。

では、兄弟でどのようなことを話すか。(うちは兄弟の1人が親と同居してます)

[box class=”box31″ title=”兄弟で話すこと”]- 父の心身の状況は?

認知症は?普段の行動、発言におかしなところはない? - これまでの運転の状況は?

信号、右左折、急発進、急ブレーキなど運転は大丈夫か? - 車を運転している理由は?

買い物?病院?気晴らしのドライブ? - これまで運転をやめるように話したか?

話していたらその時の反応は?様子は? - 運転をやめた場合、誰が何を負担するか?

普段の車出しはできるか?

普段の買い物はネット購入で対応できないか?

気晴らしにドライブに行くか? - 離れて暮らす兄弟のサポートは?

月一くらい顔出しする? - 交通費の負担が重くなってきた時に子供世代から経済的支援をするか?

するなら兄弟間でどのような配分にするのか? - ストレス発散として趣味はあるか?運動はしているか?

といった話合いをします。こういった話し合いは運転に限らず、今後入院や認知症になった時も兄弟の協力体制ができると思います。

普段から兄弟で話せていればいいですが、前述したように誰かがやってくれる、とか嫌なことからは目をそむけたい気持ちもありますので、精神的労力は必要ですが、ちゃんと話し合いをもちましょう。

父と話す

兄弟間で方向性の確認ができたら父と話をします。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]説得ではなく、納得して、免許の自主返納に応じてもらいたい

[/say]一番のポイントです。

話合いは終始穏やかに、感情的にならないようにします。

頑固でへそを曲げると理解してもらうのに時間がかかる父なのでストレートに運転をやめてと言わずに、徐々に運転をやめてほしいという方向に話を持っていくようにします。

[box class=”box32″ title=”父と話すこと”]- 生活上、健康上の困り事がないか聞いてみる。

- 高齢なので心配をしている旨を伝える。

- 買い物したり、ドライブしたり車の運転はどうしているか聞いてみる。

- 運転して事故を起こし自分のケガ、相手のケガ、物損など心配している旨を伝える。

- ニュースで高齢者の交通事故を見るたびに心配している旨を伝える。

- 高齢者の交通事故の顛末を伝えイメージを持ってもらう。

ケガによる入院。

相手にケガをさせてしまうこと。最悪死亡もあり得る事。懲罰、損害賠償、刑務所への収監、社会的地位の失墜、家族への影響。 - 父にそうなってほしくないので、免許証を自主返納してほしいと伝える。

- 買い物などは、家族で協力することや公共交通機関を使ってカバーしていくことを説明する。

- すぐに決めなくていいので、3ヶ月ほど免許返納を考えておいてほしい、と伝える

たぶん、すぐに「わかった、免許返納する」とはならないと思います。これまでしていたことを急にやめてくれと言われて、「はい、やめます」という人はほとんどいないでしょう。

なので、時間的猶予を与え、考えてもらいます。

子供が心配しているという話をしていれば、「そろそろやめたほうがいいかな」と、頭の片隅で思っていれば、次に話をする時にはスムーズに進む可能性が高いです。

これで自主返納に応じてくれれば大成功です。

自主返納に応じてくれない場合

認知症検査を受けてもらうように、話をします。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]免許返納しないなら、子供としては心配なので、認知症検査を受けてほしい

[/say]と懇願します。

認知症となったら、免許は返納してもらいます。

認知症とならなかったら、、、、

喜ばしいことですが、運転をやめてもらう一点においてはなかなか困りますね。。。

認知症の診断をしてくれる医師と事前に話をして、認知症でなくても医師から運転を控えたほうがいいと言ってもらえればいいのですが。。。難しいかな。

[say img=”https://www.yarikiru100.com/wp-content/uploads/2020/02/82706cd90b9b8b2526afc0cfbff99ae7.jpeg”]認知症じゃなくてほっとした。

自分で判断できる間に運転をやめてほしい。

[/say]とやはり最後は懇願します。。。

それでも返納に応じてくれない場合

家族内で話し合って強制禁止

カギを隠す

これはガチギレする可能性があるのでやりたくはありませんが。。。

運転をして事故って人様に迷惑をかけ、社会的地位、経済損失を取るのか、家の中で不機嫌な親とずっと過ごすのか。

ここまで話をして納得してもらうようにがんばりましょう。

まとめますと、まずは兄弟と話をします。次に大本命の父と話をします。話は、ここ最近の生活状況を聞きながら、事前準備してきた運転を続けた場合の心配事を伝え、運転をやめてもらうようにお願いし、やめた後のサポートの話をします。これで納得してやめてもらえれば大成功。無理だったら認知症検査、懇願。それでもやめてくれなければカギを隠す、ということになります。

運転をやめる・免許の自主返納をすると言ってくれたその後

- 免許証返納に一緒に行く。

返納日を決め、返納手続きに一緒に行く。 - 車のカギを遠ざける。

- 運転できずストレスがあると思うのでコミュニケーションを増やす。

電話をしたり、たまにはドライブに一緒に行って気晴らしをする。 - 買い物は一週間に一度、車を出して一緒に行く。

もしくはネットショッピングで済ます

免許証返納は一緒に行くようにしましょう。本人に任せていたら手続きせずにズルズルと時間が経ち、返納する約束を破られる可能性もあります。

そして、返納した後はカギを遠ざけます。免許証がないので運転しないと思いますが、認知症だったりすると勝手に運転してしまうかもしれません。

その後は、家族で決めた役割でサポートしていきます。

コミュニケーションも今まで以上に密にしたほうがいいと思います。私は、これまで親へこまめに連絡していませんでしたが、これを機に親と話す機会が増えました。

以上が私が実践したことです。

私の場合は、すぐには返納に応じてくれませんでしたが、時間を置き考えてもらい、納得してやめてもらうことができました。

今のところはコミュニケーションも取り良好です。

この記事を読んでいただいた方もうまくいくように願っております。

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考にした本